高崎市あら町 活版印刷が伝えるまちの文化と、凹凸ある”温もり”

高崎市あら町の『有限会社 広栄社印刷所』には、現役で活躍中の活版印刷機が置かれている。古くからある技術を新しくデザインすることでつながった“絆”のエピソードとは。広栄社印刷所代表・江原正弘さんが見つけた“新しい高崎市の魅力”と“このまちにとって、たいせつなこと”をお伝えしよう。

2018.11.30

高崎市と活版印刷

今回紹介するのは駅から歩いて5分、あら町のお話です。個性的なお店がたくさん、歩きたくなる地域ですね。

高崎市とお土産

私たち高崎市民にとって“わがまちのお土産事情”は非常に悩ましい。というのも、“高崎市といえばコレ”というわがまちの顔が決まっていないからである。定番の銘菓、豊かな自然の恵みを活かした野菜・果物・肉・お酒。全国的に有名な鶴亀模様の『高崎だるま』や職人の技が光るガラス製品・布小物もいいだろう。“お国自慢”が苦手な市民らしく「お土産に渡すものが何もない」と口にすれども、実際には多くの逸品がまちの魅力を雄弁に語る。「何をお土産に渡そうか……」その言葉の裏には、魅力の多い地域ならではの“嬉しい悩み”があるのかもしれない。

そんな地元自慢のラインナップに、『高崎だるま』をあしらったポストカードがあるのをご存知だろうか。高崎市を代表する著名なデザイナーとまちの印刷所がタッグを組んでつくり上げたそのカードもまた、わがまちの“文化的な魅力”を教えてくれている。市民であれば見慣れた“だるま模様”に触れると、かすかな凹凸。『活版印刷だるまポストカード』と名付けられたそれは、高崎のまちで活きる活版印刷文化を伝える商品なのだ。

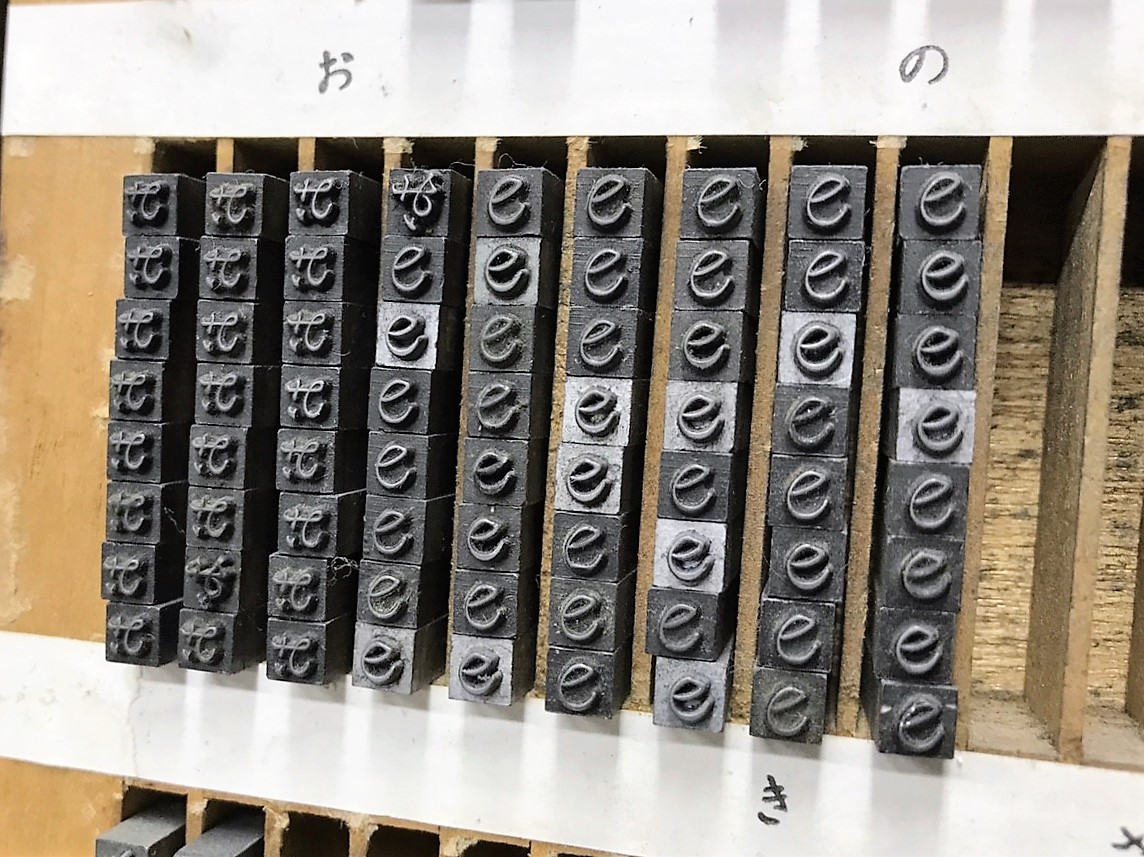

ずららっと並んだコレは、活版印刷で使う活字。小さな文字一つ一つを手作業で取り出し、型をつくって印刷するのです。

広栄社印刷

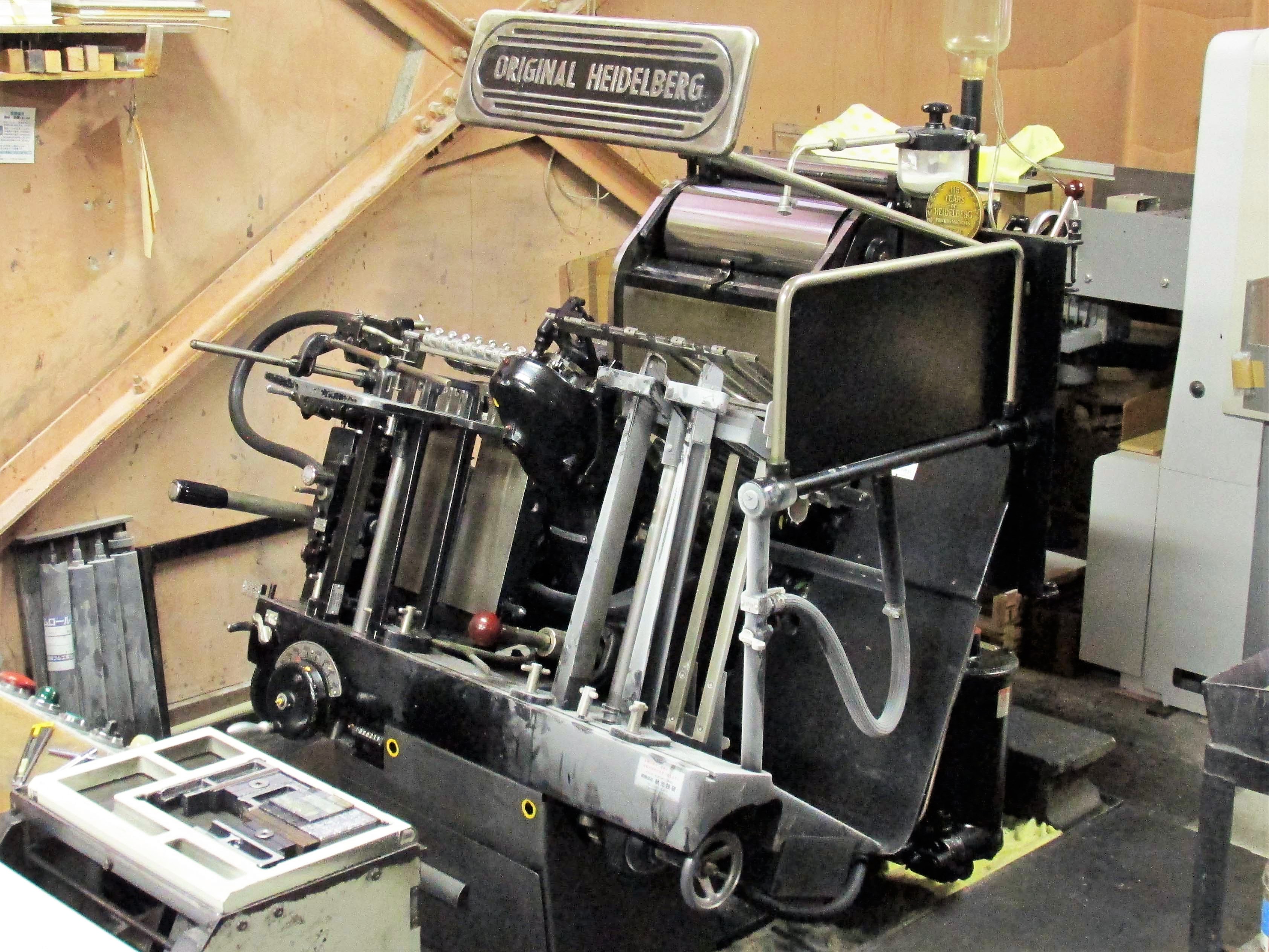

高崎市あら町の印刷会社『有限会社 広栄社印刷所』には、今なお現役で活躍中の活版印刷機『プラテン』、手動式の小型活版印刷機『テキン』が置かれている。熟練した職人の技と“スチームパンク風”な機械のコラボレーション。代表の江原正弘(えばらまさひろ)さんは、この活版印刷がある暮らしの中に“新しい高崎市の魅力”を見つけたという。

古くからある技術を新しくデザインすることでつながった“絆”のエピソードを紹介するとともに、江原さんと活版印刷に学ぶ“このまちにとって、たいせつなこと”をお伝えしよう。

インクと紙の匂い、黒光りする機械のボディに圧力メーター、カラフルな配線。どうでしょう印刷現場、めちゃくちゃカッコよくないですか?特に『テキン』の“円盤”を何に使うのかと言うと……おっと、話の続きは後程。お写真と共に紹介しましょうか。

活版印刷

こちらが『プラテン』。印刷機ってどうしてこんなにかっこいいのでしょう……ついつい、見入ってしまいますね。

移り変わる印刷技術

まずは、活版印刷についての説明から。古本や名刺・ポストカードなど、インク部分に凹凸をもつプリントに出会った経験はあるだろうか。印刷方法はシンプルで、ずらりと並んだ鉛の活字を組み上げ、スタンプの要領で刷り上げる。味のある仕上がりが持ち味で、インクの“ムラ”や“カスレ”など一枚一枚違った“表情”をみせる印刷が魅力的だ。古く明治の時代には主流な印刷技術だったが、印刷にかかる手間や職人の減少など取り扱う印刷会社は年々縮小。大型の機械を動かせる印刷所は全国にも数がなく、消えつつあるものづくりの技術となっている。

しかしながら、近年は“活版印刷ブーム”として若い女性を中心にハンドメイドでのプリントを行う人も出てきている。鉛の活字ではなく樹脂版を使うことで、組み上げの手間もかからずにイラストなど幅広い印刷が可能だ。

今回紹介するのは、大型の機械を動かしての活版印刷。高崎のまちに残る、伝統文化のお話である。

快くインタビューに応じてくれた江原さん。ご自身の名刺はもちろん活版印刷。「私の名刺をきっかけに活版印刷に興味を持ってくださる方もいらっしゃいます。」とのこと。

刻まれた記憶

「多くの印刷屋にあった活版印刷機は、だんだんに処分されていきました。うちのように大きな機械と職人がいて、今もやっているところはないと思います。注文の多くは名刺やはがき、封筒などの小物が多くて……昔は本も活版印刷で作っていたんでしょうけど、コストも時間もかかるので滅多につくることはないんです」

『有限会社 広栄社印刷所』の代表・江原さんが語るのは、幼い頃から身近にあった活版印刷について。祖父の代から92年続く工場の技は「特別なものに感じていなかった」という。活版印刷と共に歩んできた、江原さんの今までを伺った。

「私はあら町生まれのあら町育ち。一度は県外に修業へ出ましたが、親父と共に活版印刷のある工場にいるのが常でした。幼い頃から活版印刷のある日常で、『活版印刷なんて当たり前でしょ』という感じ。……毎日接していると『機械の音がうるさいなぁ』ってもんでしたね」

「だからでしょうか、小学生の時には印刷屋になろうと考えていなくて、『レストランを経営する!』と言っていたんです……パフェをたくさん食べたいがために。ふふ、単純でしたね。それでも、仕事をする親父の背中をみてだんだんと『家業を継ごう』と思うようになりました。仕事より趣味の方が忙しい多趣味な親父でしたから、早くから仕事を任せてくれて。あっという間に、高崎に戻ってから25年が経ちました」

日進月歩の印刷技術、写真植字やオンデマンド印刷など次々に新しい技術が登場した。「当たり前」にあった活版印刷は、高崎のまちからも失われていく――そんな未来があったかもしれない。

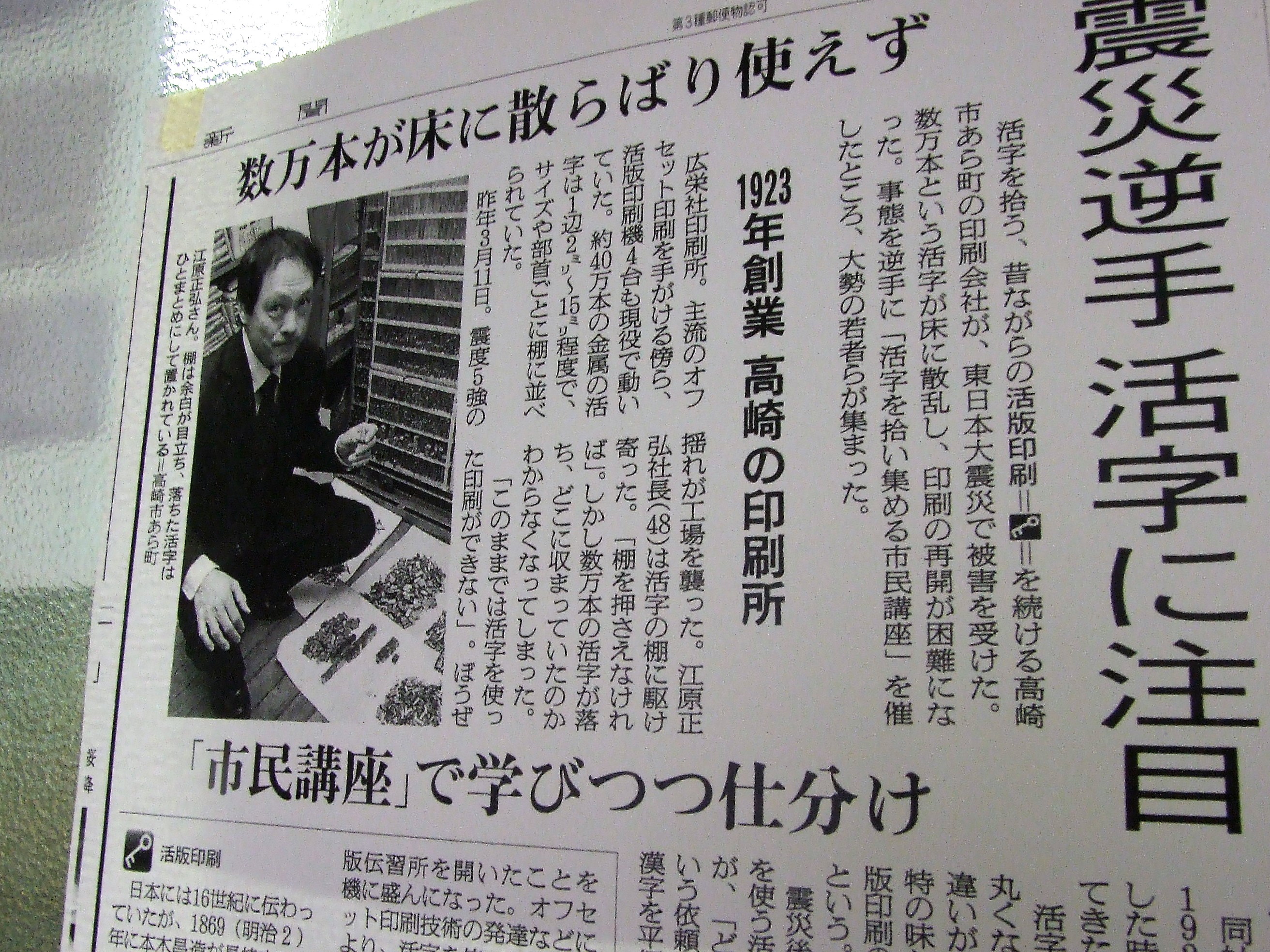

今の活版印刷があるのは、江原さんにとって“忘れられない日”があったからだという。2011年3月11日、多くの人にとって“忘れられない日”となった東日本大震災は、江原さんと活版印刷が向き合うきっかけとなったのだった。

「多趣味な親父でした」と話す江原さん。聞けば、俳句に日本舞踊、落語もされていたとか。たしかに、仕事より忙しくなっちゃいそうな“多趣味っぷり”ですね。江原さんご自身も「俳句や地域のスポーツクラブでバドミントンをしています。」とのこと。アクティブな親子、似た者同士のようです。

絆

東日本大震災直後の印刷所。職人さんが活字を手作業で取る関係上、棚に”蓋”を付けることはできないんです。

忘れられない日

あの日、それぞれの“忘れられない日”あった。私たちのまちも決して無事ではなかった。多くの人が傷つき、悲しみ、人生が変えられた日となった。これから語られるのは「江原さんと活版印刷をめぐる物語」であり「このまちの記憶」。どうか“忘れられない日”に込められた大切な想いを、受け取ってほしい。悲しみの中にあった喜びも、忘れないで欲しい。

多くの人との絆が、このまちの活版印刷を残してくれました。それって、とっても意味のあることだと思うんです。

活字を拾い、集めて

「もう、やめちゃおうかな。そんな思いで頭がいっぱいになってしまって。」

東日本大震災という“忘れられない日”。それは、江原さんと活版印刷が向き合い始めた日でもある。

「見た時に『もうだめだ』って思いました。棚から活字が崩れて落ちて。何万字、何十万字あるのかわからない文字の山。ぽろぽろとしかつかめない活字を拾うのも大変で、途方に暮れるばかりでした。」

処分するしかないのか――活字の山を前に、江原さんはそう考えた。いや、一人であれば活版印刷は残さなかったかもしれない。諦めかけた江原さんに声をかけたのは、印刷会社の先輩、そして活版印刷を愛するデザイナーだった。

「活版印刷の機械が少なくなっている今、残した方がいいと先輩からアドバイスをいただきました。それでも、活字をもとの場所に戻す復旧作業は膨大で……とても一人ではできなかったと思います。その時にアイディアをくれたのは地元デザイナーの佐藤さん。『ジョウモウ大学』の“授業”として、『活字を戻す体験』を提案してくれたんです。」

群馬県をまるごと“キャンパス”として活動する市民大学・『ジョウモウ大学』では、ユニークな“授業”が毎月開講されている。江原さんの「活版印刷の復旧作業」もプログラムの1つとして開催されることとなった。現役で活躍中の活版印刷機に触れる機会、活字を手にする体験。それは多くの人にとって、活版印刷を知り、興味をもつきっかけにもなったのだった。

「佐藤さんとの出会いが、本当に大きかった。『活字を拾って、戻す』――これを授業にしちゃいましょうと言われて、そんな考え方もあったのかと驚きましたね。開催前は『人が来てくれるのか』『本当にできるのか』と不安ばかりだったのですが、授業はすぐに満員に。1年半ほどの間に繰り返し開催しましたが、多くの人が興味をもってくれました。」

「文字が好きな人、活版印刷に興味がある人、本が好きな人。色んな人の力をお借りしましたが、中には『東京から新幹線できました!』という方もいましたね。とても驚いたのを覚えています。東日本大震災で崩れた活字、きっと『東北まではいけないけど、力になりたい』『何か自分にできることをやりたい』という思いの方が、高崎まで来てくれたんだと思います。凄く、ありがたかったです。」

活字を拾い、集めて――“忘れられない日”に江原さんの前に広がっていた道は、長く果てしないものだったに違いない。大きなサイズの文字から小さな活字、明朝・楷書・ゴシックなどの書体の違い。拾ったものを揃えるだけでも大変な労力だ。漢和辞典の並びに整列した棚へ、文字を戻す手作業。「仕事的にならないように、楽しくやろうというのは決めていました」と江原さんは言う。

「活字を拾って、『人偏』から始まる棚の並びに戻していくのは難しくて手間がかかります。だからこそ、仕事的にならないように『わいわい喋りながら、楽しみながら』の“授業”を心掛けました。1月に1度の授業だけでは戻し終わらず、『活字部』というのを立ち上げてくださるスタッフさんもいて。手が空いた時に活字を拾う活動を進めていただいたおかげで、今ここに活版印刷があります。あの時のつながりが、活版を残してくれたんです」

「つながり」と言えば、思い出す文字は「絆」だろう。3.11を経験した私たちにとって、印象的な言葉。多くの人との「絆」が、江原さんと活版印刷のつながりを、まちの文化を守った。「絆」が繋ぎとめてくれた文化を、大事にしていかなければですね――そう、江原さんは語る。彼にとって“忘れられない日”は、つらく苦しいだけの記憶ではなかった。寒い3月の冬、確かにこのまちには温かな「絆」があったのだから。

まちの印刷所

「インクの部分、触ってみてください」と江原さん。じっくり見て、触りたくなる職人の技を体験できます。

高崎駅イーサイト2F『群馬いろは』さんや高崎オーパ1F『高崎じまん』さんにて好評発売中♪

「特別」な活版印刷

活版印刷の魅力や大切さに、改めて気付かされた江原さん。「当たり前」にあった印刷技術に、まちの文化や多くの人との「絆」を見出した。全国でも数少ない活版印刷機を持つ印刷会社として行っていきたいことは何だろうか。今後の活動について、話を聞いてみた。

「活版印刷を知った多くの人が、『活版印刷って凄いね』と声をかけてくれました。そこで初めて、気付かされたというか……活版印刷だからこそ、できることがあるのかなと思うようになったんです。復旧作業の後、デザイナーの佐藤さんと初めて作ったのが『活版印刷だるまポストカード』。貴重な活版印刷機で作った、このまちの文化や魅力が詰まったオリジナル商品ができました」

「画期的でした」と江原さんが熱く語るのは、「当たり前」だと思っていた活版印刷の「特別」な部分。あの日の「絆」が残してくれた技術は、このまちの文化であり、魅力になれることに気付いた江原さん。「活版印刷を広めることで、地域を盛り上げていきたい」という想いが、商品開発につながった。2014年につくられたポストカードを皮切りに、『高崎だるま』のコースターや『ぐんまちゃん』のポストカードなどを発売。この冬にも新商品が発売予定となっており、活版印刷を通じたまちの魅力発信を続けている。

「こうした取り組みをしたことはなかったのですが、とても面白いと感じています。反響はそれなりにあって、高崎駅イーサイト2F『群馬いろは』さんや高崎オーパ1F『高崎じまん』さんに置いていただいたり、高崎商業高校の学生が文化祭で販売してくれたり。このまちのお土産の一つ、魅力の一つになれば嬉しいですね。恩返し、になればと思っています」

活版印刷の現場を見学して、一番驚いたのがこちらの写真。

そう、空白部分にも『スペース』を組まなければならないのです……!余白はつくるもの、なんですね。

凹凸ある温もりに

最後に、もう一つ。江原さんには「活版印刷を通じて伝えたい想い」があるという。

少子高齢化によって多くのまちで人口が減り、地域のつながりが希薄になっている今。江原さんの暮らすあら町でも、まちの活気や人と人とのつながりが無くなってきているという。「“絆”がつないでくれた活版印刷から、地域のつながりの大事さを感じてほしい」と語る江原さん。高崎のまちが守った活版印刷に思いを馳せながら、これからのまちについて考えてみよう。

「『わかる人にはわかるけど、わからない人にはわからない』、活版印刷の良さはそういうものだと思うんです。『触った風合い』とか『温かみ』とかの感覚。一枚一枚の仕上がりも微妙に違って、均一にはならないという“味”は、手仕事である活版印刷だから出せる。私は活版印刷が高崎のお土産になったとき、“まちの温かみ”だったり、“高崎の人の良さ”――そうした感覚を伝えてくれると思っています」

「活版印刷って……めっちゃ手間がかかります!面倒くさいところもあります!でも、簡単にものはつくれないんですよね、当たり前ですけど。『手間暇かけて作られている』ことを知ってほしいですし、楽しんで欲しいです。特に、子供たちには活版印刷からモノづくりの勉強をして欲しいなと思います」

25年、まちの風景は大きく変わったと話す江原さん。それでも、守っていかなければならないものを活版印刷の温もりから感じたという。人の手でつくる印刷、人の手が守る活版、人と人とがつくるまち。“手間がかかり面倒な部分も多い”ものだが、それでも凹凸ある紙と同じ生きた温もりが、多くの人を惹きつける魅力になる。

活版印刷、人の手がつくる高崎の魅力。

まちをつくる私たちの手に、同じ温もりを宿そう。

有限会社 広栄社印刷所

住所:高崎市あら町7-5

電話:027-322-3451

営業時間:8:30~17:00

*おまけ*

多くの活字の中から、辞書をひいて選び取る

『テキン』に版を入れて、ローラーで円盤上のインクを掬う

面白いでしょう?活版印刷って――そんな、江原さんとの一コマをご覧あれ。

この記事に関連するメンバー

西 涼子

どうも、こんにちは!

群馬県でフリーのライターをしている西(編集長)です!

地域を盛り上げる力は市民から!ということで、

イチ高崎市民の目線から、高崎市の魅力を発信しています。

--

文章や写真・デザインに関するお仕事を受け付けております。

当サイトのお問い合わせや、下記SNSアカウントまで

お気軽にお問い合わせください!

Twitter:nishi002400

Instagram:ni.shi.0024

この記事が気になったら

いいね!

「暮らし方のセレクトショップ」をテーマに"高崎でくらす"