高崎市江木町 ”逆襲”のプロにきく全員が“勝ち組”の暮らし方

文化都市、高崎市。芸術・食・歴史など特色ある暮らしのスタイルが根付くまち。そんな地元をアピールするジャーナリスト・木部克彦さんを取材した。『群馬の逆襲』の著者である彼に聞く、全員が“勝ち組”になれる暮らしの秘訣とは。

“多様な人”が魅力のわが街ならではの暮らし方を、一緒に考えてみよう。

2018.11.19

高崎市と文化

暮らしと自然の融合が魅力の高崎市。緑の中を歩くと清々しい気持ちです。

文化都市高崎市

文化都市、高崎市。音楽や映画などの日常に溶け込む“芸術”をはじめ、県産小麦からつくられる粉物の“食”、高崎城址のお堀や古墳などの“歴史”など、文化的な魅力が盛りだくさんのまち。群馬県全域へ視野を広げても、数多くの温泉地や自然豊かな観光地、地域ごとの特色ある生活スタイルに気が付くだろう。

文化都市、その呼び名に恥じない豊かな暮らしが、このまちには根付いている。

ジャーナリスト 木部克彦さん

“群馬県を今こそアピールすべし”――そんな熱い想いをもって立ち上がったわがまちのジャーナリスト・木部克彦(きべかつひこ)さんは高崎市で暮らし始めて20年余り。地元藤岡市の思い出や県内各地での取材をもとに『群馬の逆襲』を執筆するなど、“地元でより良く暮らす”ための情報発信に力を入れている。

現在は文筆業、出版業、ジャーナリスト活動、大学客員教授と幅広い分野で活躍する木部さん。高崎一暮らしを楽しむ彼に聞く、全員が“勝ち組”になれる暮らしの秘訣とは。

“多様な人”が魅力のわが街ならではの暮らし方を、一緒に考えてみよう。

数ある(?)群馬本の中でも、先陣を切って登場した一冊『群馬の逆襲』シリーズの著者に突撃インタビュー!こぼれ話もございます!【*文末にこぼれ話を掲載予定*】

ジャーナリストとして

ご自宅にてインタビュー。写真左の花器は県内の農家で見つけたそう。たわわな柿といい、木部さんのセンスの良さが溢れていますね。

あてどない学生時代

「僕、自己紹介はいつも悩むんです。色んなことに手を出しておりまして……。」

にこやかな笑顔と親しみやすい言葉でインタビューに応えてくれた木部さん。26年前は毎日新聞の記者として全国各地を飛び回り、現在はふるさと群馬県にて出版・文筆・教育の現場で活躍しているジャーナリストだ。代表著書は県民ならば一度は目にしたことがある『群馬の逆襲』、『続・群馬の逆襲』や地元の食文化に焦点を当てた『群馬の逆襲3 今夜もおっきりこみ』など。地方の格差問題や高齢者・障がい者に関する人権問題などをテーマとして、自らが積極的に活動するスタイルの情報発信を続けている。

とはいえ、初めからメディア業界や地元のアピールに関心があったわけではないと木部さん。高崎市の隣まち・藤岡市で過ごした学生時代の思い出を伺った。

「実家は専業農家で米、麦、野菜、それから和牛飼育をしていました。80頭から100頭の牛たちとでっかい牛舎……そんな農家の一人息子として育ったわけです。当時の僕にとって農業に職業的な魅力はなく『早くこんなところから逃げたい』と思う日々。農村から出たい気持ちが強くて、高校を卒業してすぐに上京してしまいました。」

昭和40年代、木部の少年時代は“高度経済成長期”の真っ只中にあった。二次産業が発達し機械化が進む社会では国際分業論が台頭。“安い農作物を海外から買えばいいじゃない”という意見を前に、家業を継ぐ気にはならなかったという。

「日本は二次産業をバリバリやるのよ、という時代でしたから……生き物相手の和牛飼育、365日休みなし・手作業中心の農家を継ぐことは考えませんでした。ちゃんと考えれば、食糧生産は国民の存亡を左右する問題ですから、国際分業論はおそらく間違いだったろうと思うんですけど。」

「その後は東京の大学へ進学。高校時代に打ち込んでいたラグビーで食っていきたかったんですが、高校三年生の春に大怪我をしたことで叶わなくなってしまいました。受験勉強もしていないし、“人生をどう送るかの結論を先送り”って感じで上京。いい加減にきめた大学で、だらだらと失意の中過ごしていましたね。」

夢を見失ったまま大学時代を過ごし、就職活動の時期がきた。自分の手元にあったのは、漠然とした「文章を書くのは得意だな」という希望だけ。「全国紙の新聞記者になれば、皆がかっこいいと思ってくれるんじゃないか」――そんな想いがきっかけとなって、木部さんはジャーナリズムに生きることとなる。

「当時、“新聞記者”は社会から尊敬されていて、僕は文章を書いて生きていけばいいんじゃないかと思いついたんですね。今は新聞を読まない人が多くなって、尊敬されることも少ないと思うけど。22歳、希望通りの職種に入って12年半の記者活動がはじまりました。」

福祉にも明るい木部さんのお家には、地元出身の画家・小柏竜太郎さんの絵が。ダウン症であれども芸術の道に進み、幸せを見つける……色んな幸せのカタチ、価値観を大事にするまちでありたいものです。

記者として問う

「色々受け持ったんですが、行政・政治の記事を担当することが多かったのね。僕は“切った張った”の事件は嫌いだったから。話を聞くのは政治家、自治体の職員、大学教授、当時はまだそう呼ばれてはいなかったけど、NPOの社会活動をしている人たち。皆が一生懸命、人生をかけて取り組んでいることを取材して短い新聞記事にする……30代になったあたりで『それで、自分の人生は何をするんだ? 』と思っちゃったわけです。」

記者を初めて10年ほど経ったころ、取材を通じて悩むようになったのは“自分の成すべきこと”について。公正中立・客観的な報道が求められる新聞記事に、自分の意見や想いを伝えられないもどかしさを感じ始めていた。

「新聞は一つの事実をもってして客観的に、中立であることを強制されますが『自分の意見はどうだ、自分は世の中にどうあってほしいんだ』ということをストレートに伝えたいと思うようになりました。何もしていない自分が“いのちをかけて活動している人”の上前をはねているように感じて。33歳の時、新聞記者を辞めました。」

ちょうどその頃、木部さんが執筆した本がある。『犯人視という凶器』――1974年に兵庫県西宮市の知的障害者施設・甲山学園で園児2人が死亡した甲山事件(かぶとやまじけん)の報道被害を批評した論考だ。当時のジャーナリズムに対しての想いやジャーナリストとしての自分と向き合うきっかけとなったと木部さん。その時の想いを伺った。

「犯人として逮捕されたのは、当時22歳の新人保母さんでした。証拠も動機もなかったので釈放となるんですが、4年後『他の園児からの証言』を証拠としてもう一度起訴されるんです。普通、4年前の記憶なんて覚えてないと思うんですけど、とにかく裁判になって。僕はその頃、毎日新聞の大阪本社で一面を編集する担当者でした。『今日は甲山事件だぞ、大阪高裁の控訴審だ』と、予定の見出しを作って準備をしていましたね。――『二審も無罪』って。」

「裁判後に、裁判所担当の記者から入った連絡は『棄却して一審へ差し戻し』……『キキャク? サシモドシ? 何それ』と慌てて見出しを『無罪を破棄』と切り替えて。最終的な無罪が確定するまで、事件発生から約25年。当時は報道もめちゃくちゃな状況だったので、判決が出ていないのに彼女を“犯人視”するものばかりでした。事件報道が、一人の女性の人生を蹂躙したんです。」

この事件をきっかけに、木部さんは報道改革の必要性を感じ始めた。言葉の力、メディアのあるべき姿とは何か。新聞記者を辞めた自分だからこそできることは? と問いかけ、現在の活動へたどり着くこととなる。

「あの本を出版することが、僕のやりたいことの第一弾でした。新聞記者時代から考えていた『どうしたら社会が良くなるのか』というテーマ。誰かの取り組みを伝えるだけでなく、自分の行動も含めて想いを伝えていきたかったんです。『みんなで楽しく暮らしていくは、どうしたらいいのか』、情報発信で活動することが僕にできることだと思いました。」

現在、木部さんは人権問題や“その人らしく生きる”ことをテーマに執筆活動を行っている。大学では、表現論も教えているそうだ。

今なお、彼はジャーナリストとしての戦いを続けている。

「自分自身の言葉で発信したい」という思いと、「メディアの影響力」を感じた木部さん。この経験が、彼を地元が誇る文筆家へと誘うのですが……情報発信が簡単な現代、私たちも向き合わなければならない問題を感じます。

帰郷

”兼業主夫”の木部さんは料理上手家事上手。『主夫っていいかも』という本も出版されているほど……!

ふるさとの思い出

その後、ふるさと群馬県に戻り、高崎市で暮らし始めた木部さん。少年時代には魅力の見えてこなかったまちの見方が、徐々に変化してきたのを感じたという。大人になった木部さんが見つけた、高崎市、そして群馬県の魅力について聞いてみた。

「僕が群馬県に戻ってきたのは、いずれ藤岡に住む親の面倒をみられるようにと考えてのことでした。暮らし始めてしばらく経った頃、群馬県が全国魅力度ランキングで連続最下位という話を聞いたんです。『そうだよね、知らないよね』と納得しつつ、『こんなに生活環境も子育て環境も恵まれているのに、最下位とは何事か』と思いました。それが『群馬の逆襲』という本を出すのに繋がります。」

子供の頃にはわからなかった、群馬の魅力。木部さんはそれを“群馬は大人向けだから”という言葉で誉める。

「群馬県や高崎市がどれだけ生活環境的に優れているかというのは『ディズニーランドがある!』というようなものではないから、部活と学校の勉強に精一杯の学生にわかれというのも難しい。大人になってから見えてくるもんだと思っています。僕の暮らす高崎市は交通も便利だし程よく田舎で、程よく都会。妻は東京へ通勤していますが、その駅から車を10分走らせれば綺麗な森と美しい川があって、バーベキューもできるんです!県土の3分の2が森という自然、尾瀬や谷川、高崎なら観音丘陵とぐんまの森……すごく贅沢な空間で、財産だと思っています。」

記者として様々な人に出会い、多くの土地で暮らしたことも木部さんの視界を広げてくれたのだろう。実際に暮らした他の土地と比べても、高崎市の暮らしは遜色なく――むしろ上位に入る居心地の良さだと笑って答えてくれた。

「そこで初めて、次に自分がやるべきことは『群馬県全体の知名度アップ、そして県民の意識改革』なんだと気が付いたわけです。『群馬の逆襲』も家庭料理や地元の料理文化に焦点を当てた本も、その土地の飛躍を考えて書いています。これって、日本共通のテーマじゃないですかね。」

”食”でおすすめしたいのは「おっきりこみ」。木部さんの紹介するレシピはどれも美味しそうで……「群馬、なかなかやるじゃない」なんて思うことまちがいなし。

群馬県民、高崎市民

それなのに――と、木部さんが続けて話すのは、高崎市民の皆さんへぜひとも聞いてもらいたい話。魅力あふれるこのまちの暮らし、実は市民ほど“その良さ”に気が付いていないというのだ。群馬県民の県民性、高崎市民の市民性に注目した木部さんの、“もっとこのまちを面白くする方法”を聞いてみよう。

「根っからの高崎市民ほど、このまちの贅沢さに気が付いていないんですよ。例えば高崎城址のお堀。全国にもお堀が観光地になっている場所は多くあって、島根県の津和野なんかは『お堀と錦鯉を見に行きましょう』というツアーもあるわけです。でもね、高崎城址のお堀ほど長い距離じゃないんですよ。もう少し水を綺麗にして休む場所を作れば……桜並木とお堀でいい観光地になるじゃないですか。それなのに市民は『昔はコイをつったんだよ、で、何が凄いんだい?』っていうもんでさ……。」

「自分自身や身内、ふるさと。そうしたものを過小評価するのが群馬県民であり高崎市民だと感じています。知っていて過小評価するだけならまだしも、『知らないけど、どうせたいしたことはない』という人もいる。勉強不足なんですね。だからこそ、この財産をもう一度認識してほしいという気持ちを『群馬の逆襲シリーズ』で伝えました。」

たしかに、このまちの人には「自慢しない奥ゆかしさ」のようなものがある。特にこの町に住む“大人”のくちぐせは『群馬には行くところ・見るもの・食べるもの・土産に持たせるものが何もない』というもの。地元を誇る気質の関西に暮らしていた木部さんからみると、とても“もったいなく”感じる部分だった。

「子供の頃に大人から『群馬には何もない』といわれちゃうことが問題なんじゃないかなぁ。このまちの魅力は『○○って凄いよね』とわかりやすくない。『噛めば噛むほど……』みたいな味わいだから。魅力を知った大人が子供たちに『生活の中に興味を持てば、見えてないだけで山ほど宝ものが足元に転がっているのよ』っていう話をしていかなきゃいけないです。」

木部さんが地元の魅力に気が付いたのも、大人になって暮らし始めてから。きっと、全国各地を訪れた経験や多様な価値観を認める心が気付かせてくれたのだろう。木部さん自身、改めてこのまちの魅力に気が付いた大人として情報発信を行っている。

「県民でも市民でも、気が付いた人から情報発信をしていけば、そのうちに200万人の意識も変わるんじゃないかと思っています。」

『群馬県の行くところ・見るもの・食べるもの・土産に持たせるもの』……考えてみましたか?ぜひぜひあなたのオススメをご連絡ください。もちろん、高崎市民の方は、“高崎しばり”で考えてみてね。

『群馬の逆襲』

話す姿はジャーナリストであり先生であり。木部さんの言葉がすっと心に入ってくるのは、そこに木部さんの想いや経験の温度があるからだと思います。

このまちらしい、暮らし

ここまで、木部さんのジャーナリスト活動と地元の魅力発信についての想いをお伝えしてきた。このまちで暮らすあなたにとって、彼の言葉や発見はどう響いただろうか。“過小評価しがち”な県民性だけに、「自分は何もできないし、伝えるものもないし……」と思った方もいるかもしれない。そこで、木部さんに聞く“あなただからできること”についても紹介したい。

「僕は群馬県の文化審議会というのに出席していて、『群馬県民にどう文化振興をするか』ということを考えているわけです。普通の人は文化というと『あ、私関係ありません。だって絵も陶芸も書道も、楽器の演奏もできないし。』となる。それだから文化は広がらないわけで……あなたが生きていること“そのもの”が文化じゃないですかと伝えなきゃならない。例えば、南牧村に暮らすばーちゃんから『あなたの手作りこんにゃくって、凄い文化じゃない? 』と再発見をするわけです。生活スタイルや暮らしの中に文化がある、それに気が付けば200万人の県民が全員文化人になれるんですよ。」

木部さんの著作『家庭料理が幸せを呼ぶ瞬間』は明和学園短大生とつくり上げた“食文化の最前線”である家庭料理のドキュメンタリー。誰しもが心に持つ“おふくろの味”や“家族の料理”が人を育てる立派な“文化”であることを教えてくれる。

文化は豊かな暮らしをつくるものだと人は言う。私たちがこのまちで幸せな暮らしをおくること……それは、文化の担い手として活動することに他ならないのではないか。食に限らず、私たちの何気ない日常には多くの宝物がひそんでいるはず。このまちらしい暮らし、あなたらしい暮らしを楽しむことから始めてみたい。

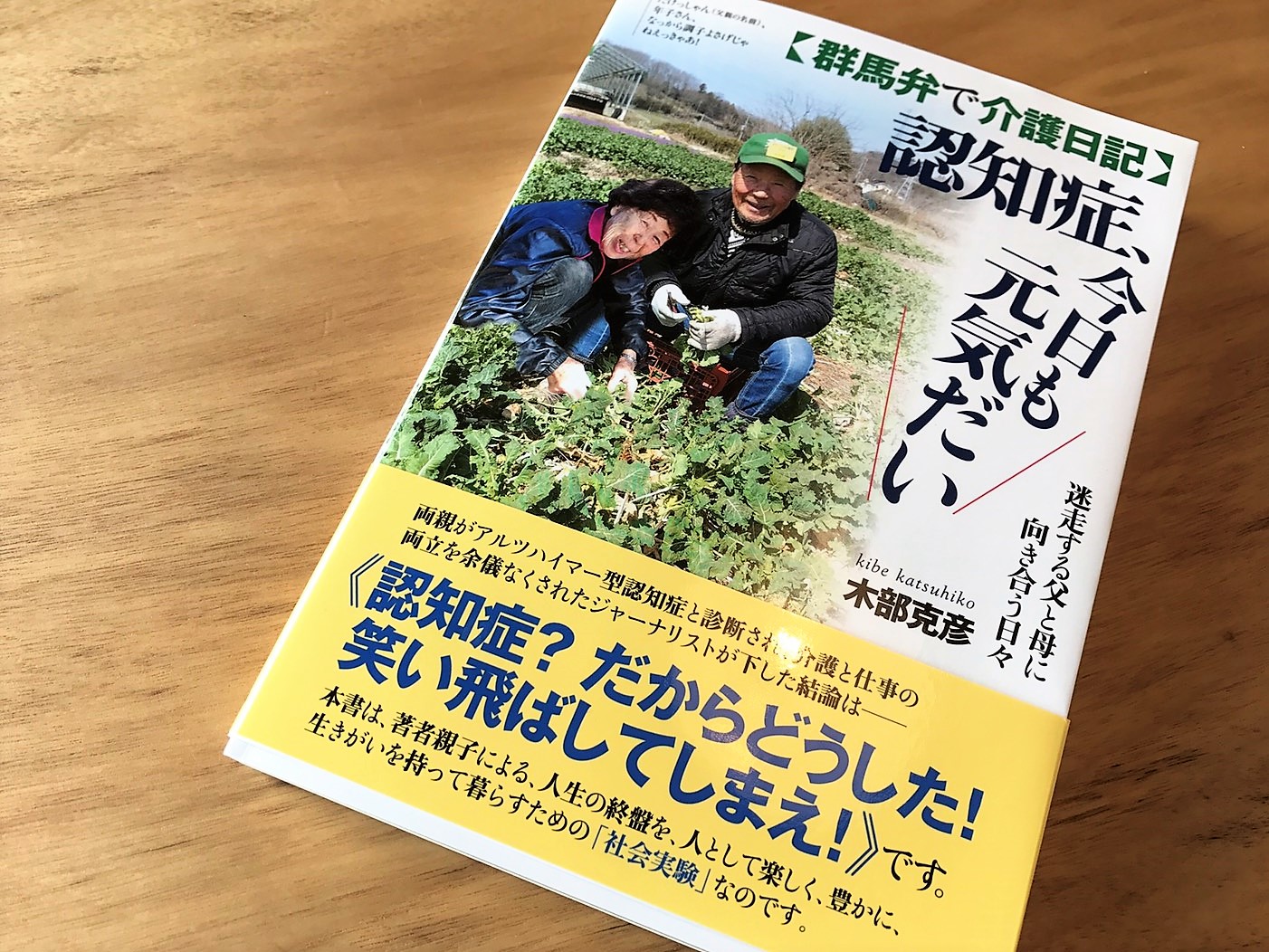

「これはすごい……」と呟かざるを得ない、実の両親と木部さんの介護日記。認知症ってつらい?くるしい?……いえいえ、読んでみてください。老後が楽しみになっちゃいますとも。

全員が“勝ち組”の暮らし

“私らしく暮らしを楽しむこと”は、木部さんにとって大きなテーマであった。地元の魅力を再発見し、一人一人の暮らしに焦点を当てるジャーナリスト。彼が伝えたいのは「どんな人でも幸せな暮らしの主役になれる」ということなのだ。

だからこそ、近年の“勝ち組・負け組”というレッテルを貼る行為には賛成できないと木部さん。群馬県で、高崎市で。このまちでくらす全員が“勝ち組”となるための暮らし方とこれからの活動について聞いてみよう。

「特にこの5,6年かな、“勝ち組・負け組”という嫌なことばが日本中を覆っちゃって。極めて少ない判断基準――収入がいくらか、スポーツができるか、ルックスがいいかといったもの――で二分するんですね。でも、100人いたら100通りの価値観があるのが当たり前。1人1人の価値観の中では、必ず“勝てる”部分があるはずなんです。『僕は剛力彩芽と月旅行に行く年収はないけど、高崎のおじさんの中では家庭料理が一番うまい』とかね。その部分で僕は“勝ち組”と思うことは、自分のプライドの持ち方だと思います。はったりでもいいんですよ、全員が勝ち組になれる仕組みは多様な価値観を認めることなんです。」

思い出すのは木部さんの著者『認知症、今日も元気だい-群馬弁で介護日記』のエピローグ。彼はそこで、“幸せに満ちた「成熟社会」にむけて”と綴っている。涙あり笑いありの“自分と認知症の両親との暮らし”を細かに記録したその本は、すべての人に向けた「人権や自由が守られ、ひとりひとりが生きがいをもって暮らしている社会」を実現するための提案書のように思われる。勝ち負けの世界に基準は一つしかなくとも、豊かな私たちの暮らしには色んな価値観があるじゃないか……そんなメッセージを感じるのだ。

「僕が書いた本『トバシ!』では、ダウン症の画家・小柏龍太郎さんの生き方を紹介しました。銀座で個展を開いたり、路上でライブペインティングをしたりと全国各地に呼ばれる画家の彼は“勝ち組”でしょう。でも、普通に考えたら喋れなくて意思疎通ができないという障がいのある人は“負け組”とみられるんじゃないでしょうか? 価値判断基準がたくさん出てくれば、色んな人が勝ち組になれる。『私はこの部分で勝ち組です』というプライドが、生きることを支えてくれるんです。」

「だから僕のやりたいことは、このまちで暮らす高崎市民なり、群馬県民なり、日本中の人々。全員が勝ち組である社会をつくることなんです。せっかく生まれてきたんだから、皆。勝ってなきゃ、楽しくないでしょう? 」

ジャーナリストの木部さんが見つけた答えは、幸せな社会のために自らが動き発見すること。日々体感するこのまちの暮らしの良さを、まちに息づく多様な価値観を、彼の体温ある言葉で伝え続ける。

このまちの暮らしを一番楽しむ彼に負けずに、私たちらしく、このまちらしい暮らしを楽しんでいこう。

この記事に関連するメンバー

西 涼子

どうも、こんにちは!

群馬県でフリーのライターをしている西(編集長)です!

地域を盛り上げる力は市民から!ということで、

イチ高崎市民の目線から、高崎市の魅力を発信しています。

--

文章や写真・デザインに関するお仕事を受け付けております。

当サイトのお問い合わせや、下記SNSアカウントまで

お気軽にお問い合わせください!

Twitter:nishi002400

Instagram:ni.shi.0024

この記事が気になったら

いいね!

「暮らし方のセレクトショップ」をテーマに"高崎でくらす"